Ho ritrovato la felicità e poi mi sono resa conto che era sempre stata lì al mio fianco.

Era assopita sotto strati di stanchezza dell’anima ma non l’avevo mai perduta davvero.

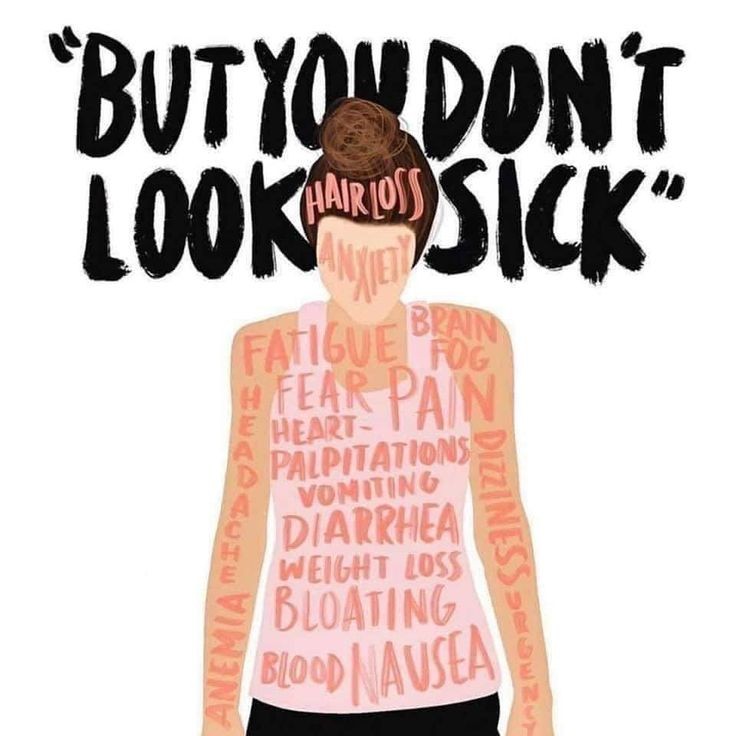

Lei non se n’era mai andata, solo che per me era diventato difficile vederla: un po’ a causa del dolore incessante e della stanchezza di una vita complicata, un po’ perché ero abituata ad identificarla con un’emozione travolgente e significativa, legata ad avvenimenti straordinari ed inconsueti.

Ma è davvero questa, la felicità?

E se fosse invece il semplice benessere che deriva dallo star bene con sé stessi?

La calma che ti trasmette una mano stretta nella tua, un amore che ti ricorda che non sei sola, una parola dolce in un momento di sconforto, la gratitudine che provi ad ascoltare il tuo respiro ed il battito del tuo cuore, quel formicolio nella pancia quando il tuo cuginetto ti sorride e ti abbraccia forte, la bellezza degli alberi in fiore, una canzone alla radio cantata a squarciagola, il vento tra i capelli, la consapevolezza di esistere e di resistere in questo mondo strano e bellissimo.

La felicità forse è semplicemente vivere in armonia con sé stessi, con chi ci circonda e con il mondo che ogni giorno ci accoglie, con il sorriso sulle labbra e la gratitudine nel cuore.

Che sembra banale, ma è una scelta che dobbiamo fare ogni giorno.

Ed io ogni giorno la farò.