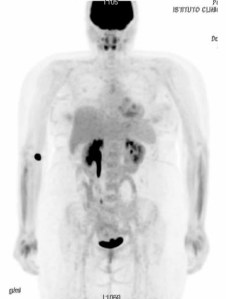

Negli ultimi mesi sono sparita e non ho più scritto niente. La ragione è semplice: il percorso che sto affrontando è mentalmente devastante e ho sentito la necessità di stare sola, per lavorare su me stessa e cercare di rimettermi in piedi. In questi mesi, infatti, ho vissuto momenti di grande fragilità, affrontando demoni che per lungo tempo avevo evitato e che, spesso, avevo tenuto nascosti. Forse perché facevano troppo male, forse perché erano troppo spaventosi, o forse perché sentivo di essere troppo debole per affrontarli. Il problema con i demoni, però, è che prima o poi ti tocca affrontarli. Il lato positivo è che negli ultimi nove mesi sono riuscita a liberarmi di un gran numero di traumi del passato, di meccanismi malsani e di dolori mai realmente superati. Sono riuscita ad affrontare demoni che ormai mi stavano logorando da anni e sono riuscita a vincerli quasi tutti. La parola chiave, però, è quasi. Sì, perché ho ancora qualche mostro da combattere e purtroppo quelli rimasti sono i peggiori, sono quelli che ho nascosto nelle profondità della mia anima sperando di non doverli rivedere mai più. Ma non posso scappare da loro per sempre, sono fuggita anche fin troppo a lungo. Ora devo ritirarli fuori e affrontarli, anche se non avrò alcuno scudo a proteggermi. Io e loro, esattamente come doveva essere fin dall’inizio.

Un paio di mesi fa ho avuto un crollo piuttosto brutto, dal quale dubitavo mi sarei mai ripresa. Pensavo che il turbinio di emozioni che si stava scatenando dentro di me mi avrebbe definitivamente annientata e che non c’era più niente che io potessi fare per tenere in piedi la mia esistenza. Sono quindi andata dalla psicologa, come faccio tutte le settimane da ormai dieci anni, e senza giri di parole le ho detto che non sapevo più dove trovare la forza di sorridere, che ormai percepivo ogni nuovo sintomo come una condanna da cui mi era impossibile fuggire. Le ho detto che non avevo più la forza di fingere che tutto andasse bene, che non sapevo più come nascondere il mio dolore dietro alla mia positività. Le ho detto che stavo crollando e che non sapevo più come tenere tutto in piedi. La sua risposta è stata brutalmente chiara: non dovevo tenere in piedi proprio niente. Ha detto che dovevo lasciare crollare l’impalcatura che negli ultimi quattordici anni avevo abilmente tirato su, un po’ per darmi la forza di andare avanti nonostante tutto e un po’ per illudermi che, in fondo, non tutto era perduto e che io potevo continuare ad essere la persona che ero stata prima della malattia. E’ così che sono sopravvissuta a ciò che mi è accaduto: tirando su impalcature, una dietro l’altra, miscelando un po’ di cemento e tappando i buchi lì dove potevo. Mi rendevo conto che era tutto terribilmente pericolante ma fingevo di non vederlo, perché se mi fossi realmente resa conto che bastava una folata di vento un po’ più forte per far cadere tutto, probabilmente mi sarei arresa. E quindi costruivo me stessa con vecchie assi marcite, alzavo impalcature che reggevano per un giorno o due, e poi di nuovo tiravo su tutto quando queste cadevano. L’impegno che mettevo a fingere di stare bene mi stava privando di energie indispensabili e solo ora riesco a rendermene conto. Passavo il mio tempo ad ereggere muri di falsa sicurezza e cieco ottimismo, senza mai concedermi un momento di debolezza. Mi rendevo conto anch’io che vivere così era diventato insostenibile, ma non sapevo cosa fare per cambiare la situazione. Così ho ascoltato la psicologa, nonostante mi stesse dicendo di fare esattamente l’opposto di quello che avevo sempre fatto e che mi faceva sentire a mio agio e al sicuro. Ho lasciato cadere l’impalcatura e con lei tutti i pesi che da troppo tempo mi trascinavano sul fondo, come i rimorsi, i sensi di colpa, la vergogna, la paura e la rabbia. Ho lasciato che tutto crollasse, tirando fuori anche quel “contenitore di scarti” che mi sono accusata di essere per anni e che forse non avevo mai realmente lasciato andare. Sapevo che solo facendo crollare tutto avrei potuto davvero ricostruire me stessa, facendomi largo tra le macerie di un passato che mi faceva ancora troppo male persino ricordare.

Da allora sento di aver fatto passi da gigante e di essere cambiata molto. Alterno momenti di forza e serenità a crolli esistenziali ed attacchi di panico che mi lasciano senza forze, ma sto letteralmente rivoluzionando me stessa e sono fiera di me per questo. La mia mente, abusata e stanca, ha spesso bisogno di rifugiarsi in luoghi sicuri e di lavorare in solitudine e con calma ai traumi che ha vissuto e che deve elaborare. Le sto dando il tempo di farlo ma in quattordici anni ho vissuto tanti di quei traumi, tanti di quegli abusi e tante di quelle sofferenze che ad un certo punto mi sono sentita in sovraccarico e ho dovuto azzerare tutto. Non mi ero resa conto di quanto distrutta fossi finché non ho deciso di farmi a pezzi da sola, per poter ricominciare da capo.

La verità è che in questi mesi sono scesa all’Inferno, con i miei traumi accollati alla carne e un dolore sordo ed opprimente ad urlarmi nelle orecchie. E mentre io bruciavo, loro bruciavano con me. Di certi traumi ora rimane appena il ricordo, mentre di me sta tornando alla luce la mia vera essenza, quella che era nascosta sotto strati e strati di dolore dell’anima. Sto rinascendo e lo sto facendo alle mie condizioni: senza più inganni, bugie che ripetevo a me stessa senza sosta e senza più dover essere forte ad ogni costo. Senza render conto a nessuno. Ricomincio da me, senza più vergognarmi e con la consapevolezza di cosa ho subìto e a cosa sono sopravvissuta. Non mi sono mai considerata una vittima né una survivor, anche se è questo quello che sono. Non l’ho fatto perché le regole della mia storia voglio dettarle io e non mi va di dare ad altri il ruolo di aguzzini e di carnefici. Perché la storia è la mia e voglio che al centro del racconto ci sia la mia forza e non la mia fragilità; voglio che ci sia la mia determinazione e non l’abuso che ho subìto; voglio che ci siano le mie vittorie e non i miei fallimenti; voglio che ci sia il mio sorriso e non il pianto che mi ha accompagnata per tutti questi anni. Non voglio essere la vittima, no, perché di questa storia io sono l’eroina. Voglio riappropriarmi della mia narrazione, così come ho fatto del mio dolore e della mia sofferenza. E’ la mia storia, è la mia vita. E nessuno me le porterà via di nuovo.